| Главная » Статьи » Гепатит » Гепатит В и ВИЧ-инфекция |

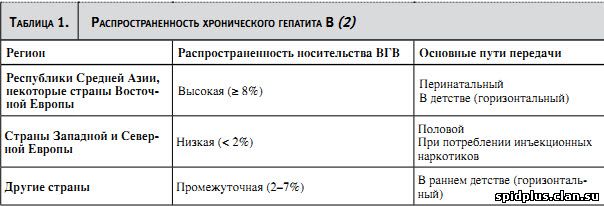

| Распространенность хронического гепатита B В мире насчитывается примерно 400 млн людей, хронически инфицированных вирусом гепатита В (ВГВ) и около миллиона ежегодно умирают от связанных с ВГВ-инфекцией заболеваний. Распространенность ВГВ среди населения в разных странах колеблется от 0,1 до 20% . Такой разброс обусловлен, в основном, разным возрастом, в котором происходит заражение. Риск перехода острой ВГВ-инфекции в хроническое заболевание с возрастом снижается: при перинатальном заражении он составляет 90%, для детей 1-5 лет - 25-50%, для детей старше 5 лет и взрослых - 1-5% . Около 45% населения Земли живет в высоко эндемичных по хронической ВГВ-инфекции регионах, где поверхностный антиген ВГВ (HBsAg) определяется у >8% населения, 43% - в умеренно эндемичных (HBsAg определяется у 2-7% населения) и 12% - в низко эндемичных регионах (HBsAg определяется у 0,6-2%). К регионам с умеренной распространенностью относятся Восточная и Южная Европа, а также Российская Федерация, с низкой - Северная и Западная Европа (см.табл. 1).

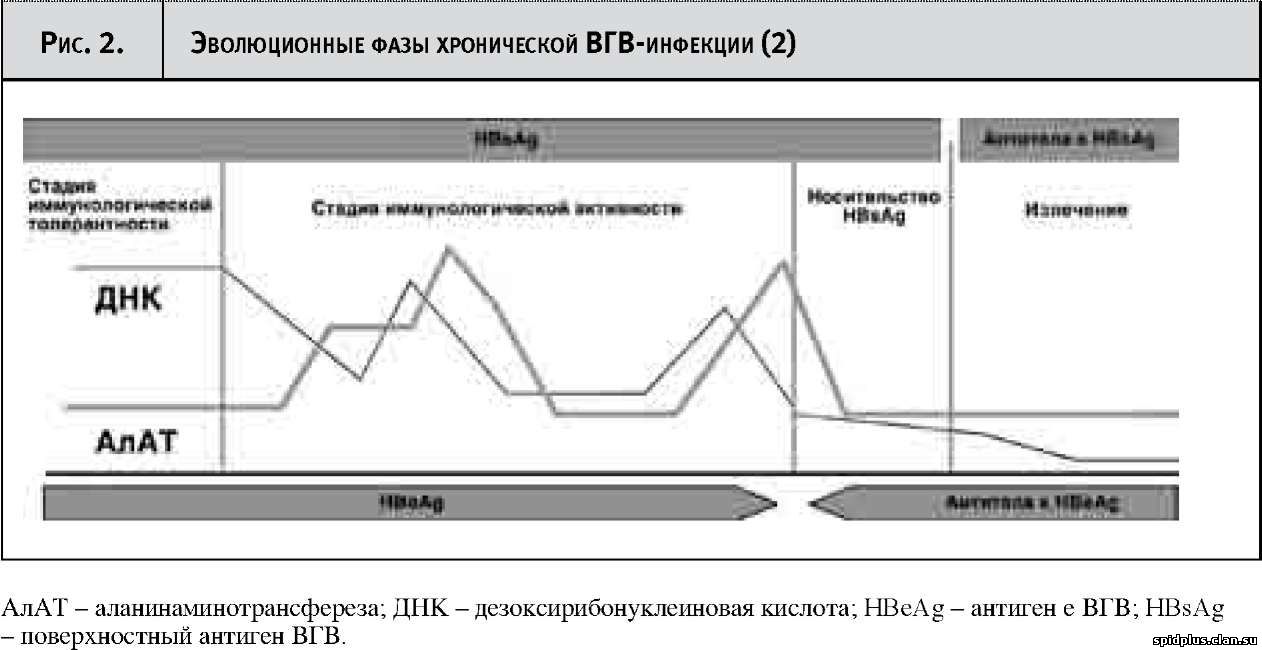

ВГВ выявляется в крови и других биологических жидкостях (сперме, слюне, отделяемом носоглотки) и может передаваться половым путем либо при контакте с зараженной кровью или другими биологическими жидкостями. К четырем основным путям передачи относятся: половой; от матери ребенку во время родов; парентеральный (кровь-кровь); при контакте с другими инфицированными биологическими жидкостями. Самый распространенный путь передачи ВГВ в мире - перинатальный. Если беременная жен-шины является носителем HBsAg (и, кроме того, HBeAg), риск заражения новорожденного и формирования у него носительства ВГВ составляет 90%. Каждый четвертый из зараженных перинатально детей впоследствии умирает от хронического заболевания печени или ге-патоклеточной карциномы (ГКК). Среди других факторов риска передачи ВГВ следует отметить: переливание крови и/или продуктов крови; потребление инъекционных наркотиков, татуировки, другие манипуляции, связанные с повреждением кожи; незашишенные проникаюшие половые контакты, особенно анальные и вагинальные; трансплантация органов; работа в медицинских учреждениях; гемодиализ. В странах с низкой распространенностью ВГВ-инфекции заболевание чаше всего встречается среди подростков и молодежи. В этих группах ВГВ-инфекция обычно передается половым путем и при потреблении инъекционных наркотиков. Известно семь основных генотипов ВГВ (A-G). В Европе чаще встречаются генотипы A и D. У пациентов, инфицированных этими генотипами ВГВ, наблюдается сходная частота серо-конверсии по HBeAg и регистрируются сходные показатели заболеваемости и смертности, связанные с поражениями печени. Однако при инфицировании ВГВ генотипа A (сероконвер-сия по HBeAg) чаще наблюдается стойкая биохимическая и вирусологическая ремиссия заболевания, чем при заражении ВГВ генотипа D. Не обнаружено зависимости эффективности лечения пациентов ламивудином и адефовиром от генотипа ВГВ, как это было установлено для интерферона (ИНФ). ВГВ и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) имеют общие пути передачи и сходные эндемичные регионы, однако контагиозность ВГВ примерно в 100 раз выше. В связи с этим более чем у 70% ВИЧ-инфицированных лиц обнаруживаются серологические маркеры текущей или перенесенной ВГВ-инфекции. У мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), частота коинфекции ВГВ/ВИЧ выше, чем у потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) или гетеросексуалов. Риск хронического гепатита B выше у ВИЧ-инфицированных, а также при врожденном или приобретенном иммунодефиците, вызванном лимфопролифератив-ными заболеваниями, иммуносупрессивной терапией или поддерживающим гемодиализом. Связанные с ВГВ-инфекцией заболевания печени, в том числе цирроз и его осложнения, у ВИЧ-инфицированных пациентов протекают тяжелее. У 90-95% взрослых в результате острой ВГВ-инфекции формируется клеточный иммунный ответ на широкий спектр антигенов возбудителя. Это приводит к элиминации вируса и выработке защитных антител к HBsAg. Менее чем у 1% взрослых развивается молниеносный гепатит, у оставшихся 5-10% - хроническая ВГВ-инфекция. Осложнения хронического гепатита B У 30% пациентов с активным хроническим гепатитом B в среднем через 30 лет развивается цирроз печени. Примерно у каждого четвертого пациента с циррозом печени, обусловленным гепатитом B, в течение 5 лет развивается печеночная недостаточность, еще у 5-10% - рак печени. В отсутствие лечения около 15% больных циррозом печени умирают в течение 5 лет (см.рис. 1). Рис. 1. Естественное течение хронической ВГВ-инфекции  У части пациентов с хроническим гепатитом B развивается ГКК. Риск возникновения ГКК повышен у взрослых мужчин с циррозом печени, заразившихся гепатитом B в раннем детстве. В 60-90% случаев ГКК развивается на фоне цирроза печени, но только у 5% больных циррозом возникает злокачественная опухоль. До 80% случаев злокачественных поражений печени в мире связаны с ВГО. Без лечения (хирургическое, лучевая терапия, химиотерапия, чрескожная деструкция опухоли этанолом) медиана продолжительности жизни пациентов с ГКК составляет менее 3 месяцев. Эволюционные фазы хронической ВГВ-инфекции Хроническая ВГВ-инфекция, как правило, продолжается многие годы и проходит за это время несколько фаз (см.рис. 2 ниже). Фаза иммунологической толерантности. Наблюдается у молодых лиц, у которых определяется HBeAg и высокая концентрация дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) ВГВ (2х104-2х108 МЕ/мл), а активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) постоянно в норме. Фаза иммунологической активности. Хронический гепатит B, при котором HBeAg может, как определяться, так и не определяться, концентрация ДНК ВГВ умеренная (2х103-2х107 МЕ/мл) при постоянно повышенной активности АлАТ. Временами отмечаются клинические проявления заболевания. Нерепликативная фаза соответствует неактивному носительству HBsAg. Оно возникает после спонтанного или обусловленного лечением исчезновения HBeAg и появления антител к нему (сероконверсия по HBeAg). Концентрация ДНК ВГВ обычно <2х103 МЕ/мл (часто вообще не определяется), активность АлАТ в норме или слегка повышена. У небольшого числа хронических носителей инфекции (до 1% в год) видимо происходит спонтанное излечение, и у них перестает определяться HBsAg. Рис. 2. Эволюционные фазы хронической ВГВ-инфекции  У взрослых ВГВ-инфекция обычно протекает следующим образом: - ранняя репликативная фаза - хронический активный гепатит B, при котором определяется HBeAg; - поздняя низкорепликативная или нерепликативная фаза - сероконверсия по HBeAg; - ремиссия или «инактивация» заболевания печени. Спонтанная или обусловленная лечением сероконверсия по HBeAg (появление антител к HBeAg) обычно сопровождается: - снижением уровня ДНК ВГВ (<19 МЕ/мл или <105 копий/мл); - нормализацией активности печеночных ферментов; - разрешением некровоспалительного процесса в ткани печени (по результатам гистологического исследования биоптатов). Спонтанное прекращение активной репликации вируса, сопровождающееся сероконверсией по HBeAg, происходит с частотой 5-20% в год. В некоторых случаях при этом возникают мутации в области генома пре-С, которые приводят к нарушению продукции HBeAg и появлению так называемых «ускользающих» вариантов ВГВ. Мутантные вирусы с изменениями в участках генома пре-C и C появляются в условиях селективного иммунного прессинга и сохраняют способность активно реплицироваться. Пациенты с инфекцией такого типа - хронический гепатит В без HBeAg - идентифицируются по наличию антител к HBeAg и высокой концентрации ДНК ВГВ в отсутствие HBeAg. Такая специфическая инфекция чаще всего встречается в Восточной Азии и Южной Европе, поскольку там шире распространены генотипы ВГВ, не относящиеся к генотипу A и в большей степени склонные к мутированию. | |

| Просмотров: 5621 | Рейтинг: 4.0/1 |

| Всего комментариев: 0 | |